Littérature / Entretien avec Pavlos Nerantzis : La guerre à travers les médias et le rôle du journalisme

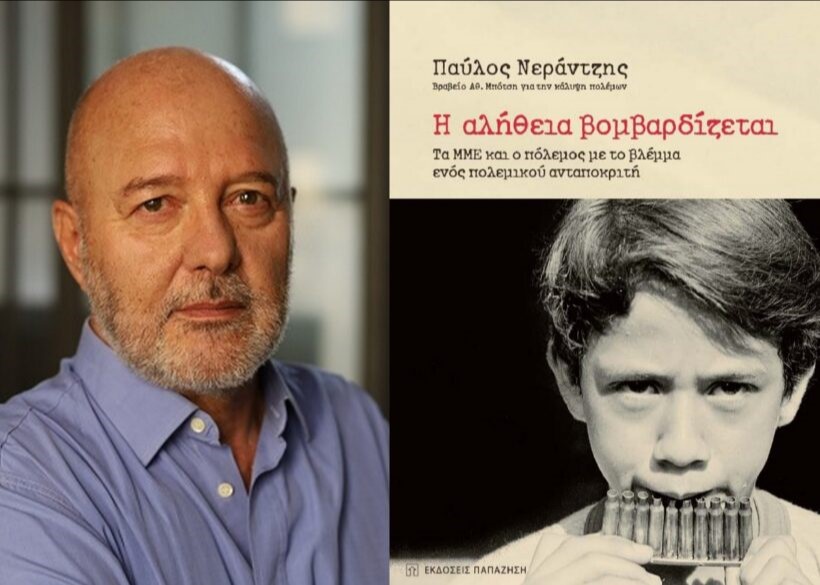

Pavlos Nerantzis et la couverture de son livre La vérité bombardée. Les médias et la guerre vus à travers les yeux d'un correspondant de guerre (Papazisis 2022). (Crédit image: ENA)

Il a couvert des conflits pendant trente ans en Amérique latine, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Asie. Dans son livre « Truth is Bombed. Media and War through the eyes of a war correspondent », Pavlos Nerantzis pose un regard critique sur le métier de reporter. Un métier qui a fortement évolué depuis la Guerre du Golfe, le pouvoir médiatique se voyant intégré au complexe militaro-industriel. Pavlos Nerantzis n’entend pas enterrer le rôle du reporter de guerre pour autant : il est essentiel pour que l’opinion publique refuse la légitimation de la barbarie. Entretien. (IGA)

Nous constatons des changements importants dans la forme et les pratiques de la guerre au XXIe siècle si on les compare à celles du siècle dernier; les « guerres postmodernes » que vous mentionnez dans le livre ont un impact significatif sur le secteur de la communication. Voulez-vous expliquer ce que vous entendez par là ?

Dans les conflits armés postmodernes, depuis la guerre du Golfe, on assiste à un déplacement rapide du centre de gravité qui a passé du pouvoir des armes au pouvoir de l’information. En raison des développements technologiques et de l’implication des entreprises privées, la forme de la guerre a changé. Les élites ont formulé de nouvelles stratégies de communication, encouragé la centralisation des médias et le journalisme à sensation, ainsi que le « journalisme de recyclage ». Tout cela a été renforcé, ce qui a donné lieu à de nouvelles normes en matière de couverture et de représentation de la guerre.

En d’autres termes, à l’ère du néolibéralisme, ces nouveaux faits sont le résultat du renforcement de ce que l’on appelle le complexe militaro-industriel-médiatique, c’est-à-dire l’imbrication du pouvoir politique et militaire, des industries de guerre et des barons de la presse au détriment de la crédibilité des médias.

Pour ceux d’entre nous qui ont été dans des zones de guerre depuis les années 80, ces changements ont été rapidement ressentis sur le terrain : d’abord lors de l’opération Tempête du désert et des guerres dans les Balkans, puis lors des guerres en Afghanistan et en Irak.

Les principales caractéristiques ont été, d’une part, l’intégration de journalistes placés dans les forces armées des belligérants, afin d’avoir un plus grand contrôle sur le flux d’informations, et, d’autre part, le renforcement des mécanismes de propagande grâce à la collaboration entre les militaires et les sociétés de relations publiques proposant des rapports tout prêts. Ce n’est pas une coïncidence si le discours de propagande est de plus en plus considéré comme la seule et unique vérité, tandis que les journalistes qui ont une approche critique et enquêtent à la recherche de la vérité se retrouvent pris pour cibles, persécutés, discrédités ou même assassinés. Cela est d’ailleurs démontré par l’augmentation rapide du nombre de correspondants de guerre qui ont perdu la vie au cours des vingt dernières années.

En bref, si les liens directs avec les champs de bataille ont introduit la guerre dans les foyers et si les conflits sont devenus des spectacles, l’information est pauvre et stérile. Par exemple, les médias grand public reproduisent le discours du pouvoir politique sur les « guerres humanitaires », les « armes intelligentes » et les « dommages collatéraux », alors qu’en fait, dans les guerres postmodernes, le nombre de civils qui perdent la vie s’est multiplié par rapport à celui des combattants armés.

Malgré ces changements, y a-t-il toutefois des constantes dans les relations entre les médias et les journalistes à la guerre ?

Bien sûr qu’il y a des constantes. Comme je le mentionne dans l’introduction du livre, dès qu’un journaliste est appelé à recueillir des informations sur un événement majeur tel qu’un conflit armé, il est essentiellement le premier à faire l’histoire, au moment où l’histoire se fait. Le journaliste n’est certainement pas un historien, mais il est de facto tenu de saisir et de transmettre au public, en mots et en images, ce qui se passe, au moment où cela se passe.

Le reportage dans les zones de guerre est la première tentative d’enregistrer l’histoire en temps réel. Et, comme le disait Robert McNamara, secrétaire à la défense sous l’administration Nixon, « tenter de faire de l’histoire à partir d’événements contemporains est un exercice à haut risque ».

La question est la suivante : dans un conflit armé, comment le correspondant de guerre va-t-il rapporter autant de facettes de la vérité que possible alors que sa vie est en jeu, que les combattants diffusent des nouvelles forgées et imposent des mesures de censure, [et] que les médias se font concurrence. Comment dans les circonstances extrêmes d’un conflit armé, où il ne se bat pas pour sa propre survie comme le font les autres, peut-il rester en sécurité et, en tant que témoin oculaire, raconter des moments de mort, de misère indicible et de manipulations diplomatiques dont dépendent la vie de milliers de personnes. C’est pourquoi, de l’époque de la guerre de Crimée à celle de la guerre du Vietnam et de la guerre civile libanaise, de Russell et Hemingway à Fallaci, Page, Leroy et Fisk, le rôle du correspondant de guerre a dominé la couverture d’un conflit. C’était une figure presque mythique dans les récits populaires. Aujourd’hui, cela tend à changer.

La deuxième constante dans le domaine de la communication en temps de guerre est l’attitude des combattants. Les dirigeants politiques et militaires ont toujours tenté de désinformer leurs adversaires afin de cacher les torts, de créer un consensus social et de maintenir le moral. La désinformation est facile à documenter rétrospectivement, mais très difficile à détecter au moment où elle se diffuse dans un paysage brumeux.

La vérité est la première victime de la guerre. La vérité – ou plutôt certains aspects de la vérité – sont supprimés ou déformés à cause de la propagande et de la censure. « Si les gens connaissaient vraiment la vérité, la guerre s’arrêterait demain », a déclaré le Premier ministre britannique Lloyd George au rédacteur en chef du Manchester Guardian pendant la Grande Guerre.

À l’ère de la post-vérité, des nouvelles forgées et du « journalisme de recyclage », le journaliste peut-il faire la lumière sur la vérité ? Ou bien la dégradation du rôle du correspondant de guerre dans les guerres postmodernes est-elle irréversible ?

Certains pensent que le rôle du correspondant de guerre, en raison des conditions sur le terrain que j’ai mentionnées ci-dessus, a été anéanti. Je pense au contraire – et c’est ce que je tente de démontrer dans le livre, après avoir retracé l’émergence du premier correspondant de guerre – que la présence du journaliste dans une zone de guerre est plus nécessaire que jamais. Pour autant qu’il dispose de certains outils, il peut gagner en crédibilité et minimiser le risque de se transformer en relais non critique de messages de propagande.

Le facteur subjectif, l’émotivité et les expériences vécues en zone de guerre, tout cela peut-il “assombrir” le regard froid du correspondant de guerre lorsqu’il enregistre les événements ?

Je consacre de nombreuses pages du livre à ce sujet, car il me hante chaque fois que je me trouve dans une zone de guerre. C’est un équilibre difficile qui n’est pas gagné d’avance. D’autant plus que chacun d’entre nous a une idéologie et une psyché différentes, ainsi que des motivations différentes qui nous conduisent dans un environnement hautement toxique. N’oubliez pas, en outre, que le langage est un outil idéologique. Ce n’est pas un hasard si certains correspondants de guerre soulignent dans leurs reportages le pouvoir des armes et l’héroïsme, en utilisant une diatribe, tandis que d’autres décrivent la souffrance humaine et les réfugiés, et recherchent les causes réelles qui ont conduit à un conflit armé.

Depuis l’époque de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile espagnole jusqu’à aujourd’hui, deux écoles de pensée ont été enregistrées dans la communauté journalistique. Selon la première, les journalistes doivent décrire une situation de guerre « objectivement », tandis que selon la seconde, l’objectivité est un mythe et le but d’un correspondant de guerre est d’éclairer autant d’aspects de la vérité que possible, en soulignant principalement le côté sombre des événements. À mon avis, les journalistes adhérant à la première école de pensée restent généralement à la surface des choses, défendent le « bon côté » et reproduisent le discours de propagande. Il y a, bien sûr, ceux qui appliquent les règles du journalisme sensationnel, du journalisme jaune, afin de susciter la colère du public et d’augmenter le nombre de lecteurs ou de téléspectateurs.

La première école de pensée est dominée par le « qui a fait quelque chose, quand et quoi » et le rassemblement autour du drapeau. La deuxième école de pensée est dominée par « pourquoi quelque chose s’est produit ». C’est pourquoi ceux qui la suivent se méfient même de la propagande du camp du “bon côté ». C’est un conflit entre deux écoles, l’une de prétendue impartialité et l’autre de partialité honnête.

Je me place évidemment dans la deuxième école de pensée. Parce que la guerre non seulement détruit des biens matériels et entraîne la mort d’êtres humains, elle ne fait pas que subvertir la normalité, mais elle est contraire à la démocratie. C’est pour cette même raison que j’ai écrit ce livre à un moment où les médias peuvent finalement être un facteur clé dans l’issue d’une guerre. C’est un livre qui s’adresse aussi bien à la communauté universitaire qu’à l’homme de la rue.

Je crois que comprendre les causes profondes des conflits postmodernes et leurs conséquences – et c’est le devoir du correspondant de guerre d’y contribuer – empêchera très probablement l’opinion publique d’acquiescer à la légitimation de la barbarie, à la normalisation du recours à la violence armée et [empêchera] de vivre le cauchemar d’une autre guerre. Ce qui ne veut pas dire que l’on ne savait pas ce qui se passait là où la vie humaine perd sa valeur, comme je le note à la fin du livre.

Traduit de l’anglais par Evelyn Tischer

Source: Pressenza

- Vues : 1249